guillaume céramiques

illusions

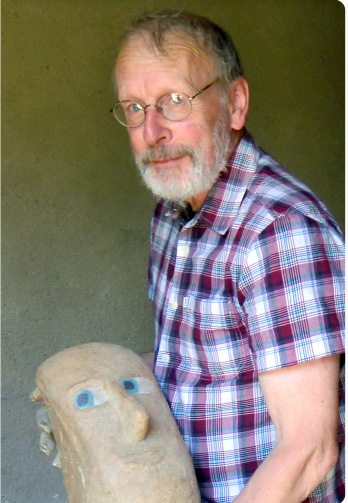

Par Nicole CrestouJean Guillaume donnes à ses sculptures un minimum d'éléments permettant de générer une histoire? Elles sont donc figuratives...

Lire la suite

la recherche d'autres mondes

Par Jean-Francois LeratAprès 1990 avec ma mère, Jacqueline Lerat, j'allais chercher les terres qu'elle conservait dans son ancien atelier de La Borne...

Lire la suiteGrès

Ce que je recherche, c'est un aspect minéral, apporté par la flamme de la cuisson au bois sur les engobes.

Jean GuillaumeSculptures céramiques récentes

Voir davantage

Curriculum vitae

Jean Guillaume, né en 1949 à Salon de Provence

Formation, Prix et distinctions, Parcours professionnel, Bibliographie

Principales expositions

Expositions collectives, expositions personnelles

Plus d'informations

Contacter